初めての同棲、何から始める?失敗しないための手順と準備完全ガイド

「同棲を始めたいけど、何から手をつければいいのか分からない……」

そんな不安を抱えているカップルも多いのではないでしょうか。

同棲は二人の新しい生活のスタートですが、準備不足やルール決めの甘さから、思わぬトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

この記事では、同棲を始める前に知っておくべき手順や準備、費用、ルール決めのポイントを網羅的にお伝えしていきます。

さらに、親への挨拶の仕方やトラブル回避策も取り上げるので、安心して同棲生活をスタートできるはずです。

この記事を読めば、初めての同棲でも失敗せず、二人らしい暮らしを築いていけますよ!

同棲の全体像を把握しよう|始めるまでの流れと理想的なスケジュール

同棲をスムーズに始めるには、まず全体の流れを把握しておくことが大切です。

「やることが多すぎて何から手をつければいいか分からない」という状態を防ぐため、ここでは同棲準備の全体像と理想的なスケジュールをお話ししていきます。

同棲のきっかけと目的を明確にする(結婚前提か・お試しか)

まず最初に確認しておきたいのが、「なぜ同棲するのか」という目的です。

というのも、同棲には「結婚を前提としたステップ」として始めるケースと、「お互いの相性を確かめるお試し期間」として始めるケースがあるから。

目的が曖昧なままスタートすると、将来の見通しが立たず、関係がダラダラと続いてしまうこともあります。

したがって、同棲を決める前に二人でしっかり話し合い、目的を共有しておくことが重要です。

たとえば「1年以内に結婚を決める」「半年間のお試し同棲にする」など、具体的な期限や目標を設定してみてください。

このように目的を明確にしておけば、その後の準備やルール決めもスムーズに進みます!

やることの全体像を7ステップで把握する

同棲準備は大きく分けて7つのステップに分かれます。

まず①親への挨拶から始まり、②お互いの条件をすり合わせ、③物件探しと内見を行います。

続いて④賃貸契約を結び、⑤引越しの準備を進めていくという流れです。

さらに⑥役所やライフラインの手続きを済ませ、最終的に⑦同棲ルールを実際に運用していきます。

これらのステップを順番に進めることで、抜け漏れなく準備を整えられるでしょう。

とはいえ、状況によっては順番が前後することもあるため、柔軟に対応してみてください!

同棲開始までの理想スケジュール(2〜3カ月前からの逆算)

同棲開始までの理想的な準備期間は、2〜3カ月ほどです。

なぜなら、物件探しや引越し準備、各種手続きには思った以上に時間がかかるから。

具体的には、まず3カ月前に親への挨拶と条件のすり合わせを済ませます。

次に2カ月前から物件探しを始め、1カ月前には契約を完了させておくのが理想的です。

そして引越しの2週間前には荷造りをスタートし、引越し後すぐに役所やライフラインの手続きを行います。

このようにスケジュールを逆算して計画しておけば、慌てることなく同棲生活を迎えられますよ!

初期費用はいくら必要?家賃別の相場と内訳をチェック

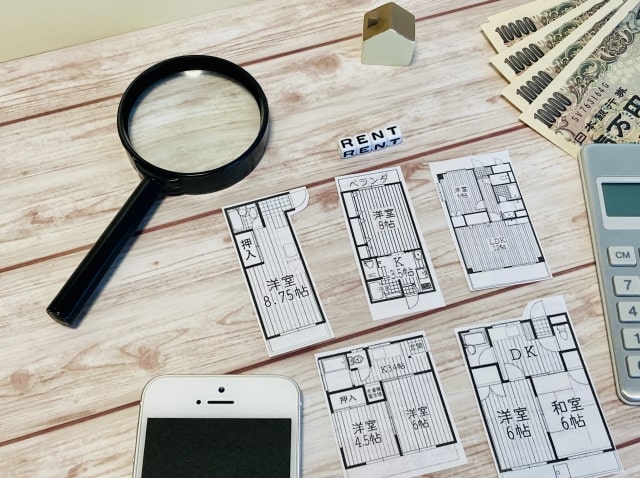

同棲を始める際、最も気になるのが初期費用の金額ではないでしょうか。

ここでは賃貸契約や家具・家電、引越し費用の内訳を詳しく取り上げ、家賃別のシミュレーションもご紹介していきます。

費用を抑えるコツも併せてお伝えするので、予算計画の参考にしてみてください!

賃貸初期費用の内訳(敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険など)

賃貸契約時には、家賃以外にさまざまな初期費用が発生します。

代表的なものとしては、敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料などが挙げられるでしょう。

敷金は退去時の原状回復費用として預けるお金で、通常は家賃の1〜2カ月分です。

一方、礼金は大家さんへのお礼として支払うもので、同じく1〜2カ月分が相場。

また、仲介手数料は不動産会社に支払う費用で、家賃1カ月分+税が上限となっています。

さらに保証会社を利用する場合は保証料(家賃の0.5〜1カ月分)、火災保険は1〜2万円程度必要です。

このように初期費用は家賃の4〜6カ月分が目安となるため、事前にしっかり準備しておきましょう!

家具・家電・引越し費用の目安

賃貸の初期費用以外にも、家具・家電の購入費や引越し費用が必要になります。

家具はベッド・ソファ・テーブル・収納棚などで、新品を揃えると10〜30万円ほどかかるでしょう。

家電は冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・掃除機などが必須で、こちらも15〜40万円が相場です。

引越し費用は距離や荷物量によって変動しますが、二人分で3〜10万円程度を見込んでおくと安心。

したがって、家具・家電・引越し費用を合わせると、30〜80万円ほど必要になると考えておきましょう。

ただし、後述するコツを活用すれば、この金額を大幅に抑えることも可能です!

家賃別シミュレーション(8万円/10万円/12万円の場合)

ここでは家賃8万円・10万円・12万円の3パターンで、初期費用の総額をシミュレーションしていきます。

まず家賃8万円の場合、賃貸初期費用は約32〜48万円、家具・家電・引越し費用は約30〜80万円で、合計62〜128万円です。

次に家賃10万円なら、賃貸初期費用は約40〜60万円、家具・家電・引越し費用は同じく30〜80万円で、合計70〜140万円。

そして家賃12万円では、賃貸初期費用が約48〜72万円、家具・家電・引越し費用は30〜80万円で、合計78〜152万円となります。

このように家賃が高くなるほど初期費用も増えるため、予算に合わせて物件を選ぶことが大切です。

また、敷金・礼金なしの物件を選べば、初期費用をさらに抑えられますよ!

費用を抑えるコツ(持ち寄り・中古・レンタル・家電サブスク活用)

同棲の初期費用を抑える方法はいくつかあります。

まず、お互いが一人暮らしをしていた場合は、使える家具・家電を持ち寄るのが効果的です。

新たに購入するものは、リサイクルショップやフリマアプリで中古品を探してみてください。

また、短期間の同棲であれば、家具・家電をレンタルするのも一つの手。

最近では家電サブスクサービスも増えており、月額料金で必要な家電を揃えられます。

さらに、敷金・礼金ゼロの物件や仲介手数料が安い不動産会社を選ぶことで、賃貸初期費用も削減可能です。

こうした工夫を組み合わせれば、初期費用を数十万円単位で節約できるでしょう!

賃貸契約と各種手続きの手順|契約名義・住民票・ライフラインを漏れなく!

同棲を始める際には、賃貸契約や各種手続きを確実に進めることが重要です。

ここでは契約の流れから名義の決め方、住民票の異動、ライフライン手続きまで、漏れなく対応できるよう詳しくお伝えしていきます。

賃貸契約の流れと必要書類(申込~入居まで)

賃貸契約は、まず物件の申し込みから始まります。

申し込み時には、身分証明書・収入証明書・住民票などの提出が必要です。

その後、審査が行われ、通過すれば重要事項説明を受けて契約書にサインします。

契約時には印鑑(認印でOKの場合が多い)と初期費用の支払いが求められるでしょう。

初期費用の支払いが完了すると、鍵の引き渡しを受けて入居可能になります。

このように申し込みから入居までは1〜2週間程度かかるため、余裕を持って進めてみてください!

契約名義は単独or連名?それぞれのメリット・デメリット

賃貸契約の名義は、単独契約と連名契約の2種類があります。

単独契約は一方の名義のみで契約する方法で、手続きがシンプルなのがメリットです。

ただし、名義人に何かあった場合、もう一方が契約上の権利を持たないというデメリットもあります。

一方、連名契約は二人とも契約者となるため、責任を分担できるのが利点です。

とはいえ、どちらか一方が退去しても契約解除できないケースもあるため注意が必要。

結婚前提の同棲なら連名、お試し同棲なら単独契約を選ぶカップルが多いようです。

自分たちの状況に合わせて、最適な契約形態を選んでみてください!

住民票の異動と世帯主の決め方(14日以内に届出)

引越し後は、14日以内に住民票の異動手続きを行う必要があります。

転入届を市区町村の役所に提出し、新住所で住民登録を済ませましょう。

この際、世帯主をどちらにするかも決めなければなりません。

世帯主は一世帯に一人だけ設定でき、通常は収入が多い方や契約名義人が選ばれます。

ただし、世帯を分けて「同居人」として届け出ることも可能です。

世帯を分けると、それぞれが独立した世帯主として扱われるため、手当や控除の計算が変わることも。

どちらが有利かは状況によるため、役所で相談してから決めてみてください!

引越し後に行う手続き一覧(電気・ガス・水道・ネット・NHK・郵便転送)

引越し後は、ライフラインやその他のサービスの手続きを忘れずに行いましょう。

まず電気・ガス・水道の開栓手続きは、各事業者に連絡して使用開始日を伝えます。

インターネットは工事が必要な場合もあるため、早めに申し込んでおくと安心です。

NHKは世帯ごとに受信料が発生するので、引越し後に契約内容を変更してください。

また、郵便物の転送サービスも忘れずに申し込んでおきましょう。

これらの手続きを怠ると、生活に支障が出たり余計な費用がかかったりするため要注意。

リストを作成して、一つずつ確実に進めていくことをオススメします!

忘れがちな名義変更・住所変更(銀行・免許・保険など)

引越しに伴い、忘れがちなのが各種名義変更や住所変更の手続きです。

銀行口座やクレジットカードの住所変更は、ネットや郵送で簡単に行えます。

運転免許証の住所変更は、警察署や運転免許センターで手続き可能です。

また、健康保険証や年金の住所変更も、それぞれの窓口で対応してください。

生命保険や自動車保険に加入している場合は、保険会社にも連絡しましょう。

これらの手続きを怠ると、重要な書類が届かなくなる恐れがあるため注意が必要です。

引越し後1カ月以内を目安に、すべての変更手続きを完了させてみてください!

トラブルを防ぐ!同棲前に決めておくべきルール8つ

同棲生活を円滑に進めるためには、事前にルールを決めておくことが欠かせません。

ここでは、お金の管理から家事分担、プライバシーまで、トラブルを防ぐために決めておくべき8つのルールをご紹介していきます。

お金の管理(共同口座・家計アプリ・負担割合)

同棲で最もトラブルになりやすいのが、お金の管理方法です。

まず、家賃や光熱費などの共通費用をどう負担するか、明確に決めておきましょう。

たとえば「折半する」「収入比で分ける」「固定費は一方、食費はもう一方」など、二人が納得できる方法を選んでください。

管理方法としては、共同口座を作る、家計アプリで記録を共有する、毎月決まった額を出し合うなどがあります。

また、デート代や個人的な買い物の扱いについても、あらかじめ話し合っておくと安心です。

お金の問題は放置すると不満が溜まりやすいため、定期的に見直す機会を設けてみてください!

家事分担と掃除・ゴミ出しルール

家事の分担も、同棲生活で重要なテーマの一つです。

料理・洗濯・掃除・ゴミ出しなど、どちらが何を担当するか事前に決めておきましょう。

得意不得意や生活リズムを考慮して、無理のない分担を心がけることが大切です。

たとえば「料理は得意な方、洗濯は時間のある方」といった柔軟なルールもあり。

ゴミ出しは曜日が決まっているため、当番制にすると忘れ防止になります。

また、「週末は二人で大掃除」など、協力する時間を作るのもオススメです。

家事分担が偏ると不満が募るため、定期的に調整していくことも大切ですよ!

生活リズムのすり合わせ(在宅勤務・夜勤・休日の違い)

お互いの生活リズムが異なる場合、ストレスの原因になることもあります。

たとえば一方が早起きでもう一方が夜型、あるいは在宅勤務と出勤で生活時間がズレるケースも。

こうした違いを放置すると、睡眠妨害や生活音でのトラブルに発展しかねません。

したがって、起床時間・就寝時間・食事のタイミングなどを事前に共有しておきましょう。

夜勤がある場合は、騒音に配慮する時間帯を決めておくと良いでしょう。

また、休日の過ごし方についても「一緒に過ごす日」と「それぞれ自由に過ごす日」を設けるとバランスが取れます。

お互いのリズムを尊重しながら、快適に過ごせる工夫をしてみてください!

プライバシーと連絡ルール(スマホ・友人・来客)

同棲していても、プライバシーは守られるべきです。

スマホを勝手に見ない、個人の荷物には触れないなど、基本的なルールを確認しておきましょう。

また、友人を家に呼ぶ際の事前連絡や、来客時の対応についても話し合っておくと安心です。

「何時までなら友人を呼んでいいか」「泊まりはOKかNGか」など、具体的に決めてください。

さらに、帰宅が遅くなるときや外泊する際の連絡ルールも設けておくと、余計な心配を防げます。

プライバシーを尊重し合うことで、お互いにストレスなく過ごせるでしょう。

信頼関係を築くためにも、これらのルールは明確にしておくことをオススメします!

同棲期間と将来の見通し(結婚・解消のタイミング)

同棲を始める前に、将来の見通しについても話し合っておきましょう。

「いつまで同棲するのか」「結婚のタイミングはいつか」など、ゴールを共有しておくことが大切です。

たとえば「1年後に結婚を決める」「2年以内にプロポーズ」など、具体的な期限を設けてみてください。

また、もし同棲を解消する場合の条件についても、事前に話し合っておくと安心です。

「価値観が合わなければ半年で見直す」といったルールを決めておけば、ダラダラと続けることを防げます。

将来のビジョンを共有することで、同棲に対するモチベーションも高まるでしょう。

二人の未来を見据えて、しっかりと話し合ってみてください!

親への挨拶・説得の進め方|断られにくい切り出し方とマナー

同棲を始める前に、お互いの親への挨拶は欠かせません。

ここでは挨拶のタイミングや順番、好印象を与える方法、説得のコツまで詳しく取り上げていきます。

親の理解を得られるよう、しっかり準備してから臨みましょう!

いつ・どちらの親から挨拶する?順番とタイミング

親への挨拶は、同棲を決めたらできるだけ早く行うのが理想です。

一般的には、女性側の親から先に挨拶するのがマナーとされています。

なぜなら、親は娘を送り出す側として、より慎重に判断したいと考えるから。

ただし、地域や家庭の事情によっては、男性側から先に挨拶する場合もあります。

どちらから挨拶するかは、二人で話し合って決めてみてください。

タイミングとしては、物件探しを始める前、遅くとも契約の1カ月前には済ませておきましょう。

親の了承を得てから具体的な準備を進めることで、スムーズに同棲を開始できますよ!

好印象を与える服装と手土産の選び方

親への挨拶では、第一印象が非常に重要です。

服装は清潔感があり、きちんとした印象を与えるものを選びましょう。

男性はシャツにジャケット、女性はワンピースやブラウスにスカートなど、フォーマル寄りのスタイルが無難です。

また、手土産も忘れずに用意してください。

相場は3,000〜5,000円程度で、日持ちする焼き菓子や地元の名産品が喜ばれます。

親の好みが分かっていれば、それに合わせて選ぶとさらに好印象を与えられるでしょう。

手土産は訪問前に準備し、玄関先で渡すのがマナーです。

こうした細かな配慮が、親の信頼を得る第一歩になりますよ!

言い出し方の例文(3パターン)と説得のコツ

親への切り出し方に悩む人も多いでしょう。

ここでは、3つのパターン別に例文をご紹介していきます。

まず結婚前提の場合は、「将来を見据えて一緒に暮らし、結婚の準備をしたいと考えています」と伝えましょう。

次にお試し同棲の場合は、「お互いをもっと深く知るため、一度一緒に暮らしてみたいと思っています」と正直に話してください。

そして経済的な理由がある場合は、「お互い一人暮らしで負担が大きいため、協力して生活したい」と説明するのも一つの手です。

説得のコツは、具体的な計画や将来のビジョンを示すこと。

家計の管理方法や生活スケジュールを説明すれば、親も安心してくれるでしょう。

誠実に話すことで、理解を得られる可能性が高まりますよ!

反対されたときの対処法(家計計画・安全面を伝える)

親に反対されたとしても、諦めずに対話を続けることが大切です。

まず、親がなぜ反対しているのか、理由をしっかり聞いてください。

経済的な不安が理由なら、家計計画や収支のシミュレーションを見せて安心させましょう。

安全面が心配なら、物件のセキュリティや周辺環境の良さをアピールするのも効果的です。

また、「定期的に連絡する」「帰省の頻度を増やす」など、親を安心させる提案も有効。

一度の話し合いで理解を得られなくても、時間をかけて誠意を示し続けることが重要です。

焦らず、根気強く説得していくことをオススメします!

同棲中・解消時のよくあるトラブルと回避策

同棲生活では、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。

ここでは、よくある問題とその回避策、さらに解消時の注意点まで取り上げていきます。

事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぎましょう!

お金の不公平感・家事負担の偏りを防ぐ方法

同棲中のトラブルで最も多いのが、お金や家事の不公平感です。

「自分ばかり負担している」と感じると、不満が溜まって関係が悪化しかねません。

これを防ぐには、定期的に話し合いの場を設けることが重要です。

たとえば月に1回、お金の使い方や家事の分担を見直す時間を作ってみてください。

また、家計簿アプリや家事分担表を活用して、負担を可視化するのも効果的。

お互いの状況が変わったときは、柔軟にルールを調整することも大切です。

不満を溜め込まず、小さなうちに解決していくことがポイントですよ!

喧嘩・倦怠期の乗り越え方(コミュニケーションのルール化)

同棲していると、些細なことで喧嘩になったり、倦怠期を迎えたりすることもあります。

こうした時期を乗り越えるには、コミュニケーションのルールを決めておくと良いでしょう。

たとえば「喧嘩しても当日中に話し合う」「相手の話を最後まで聞く」といったルールが有効です。

また、感情的になりすぎたときは、一度冷却期間を置くことも必要。

倦怠期には、デートや旅行など、新しい刺激を取り入れてみてください。

お互いに感謝の気持ちを伝え合うことで、関係を再構築できます。

困難な時期こそ、二人で乗り越えていく姿勢が大切ですよ!

別れるときの注意点(契約・費用・荷物・住所変更)

万が一、同棲を解消することになった場合、いくつか注意すべき点があります。

まず、賃貸契約の解除手続きを確認してください。

連名契約の場合は、どちらかが残るのか、二人とも退去するのかを話し合いましょう。

また、初期費用や家具・家電の購入費用をどう分けるかも決めなければなりません。

荷物の引き取りや新居への引越し費用も考慮して、計画的に進めてください。

さらに、住民票の異動や各種手続きも忘れずに行いましょう。

感情的にならず、事務的に処理することで、トラブルを最小限に抑えられます。

別れた後も、お互いに納得できる形で終わらせることが大切です!

再同棲で失敗しないためのポイント

一度同棲を解消した後、再び一緒に暮らすケースもあります。

再同棲を成功させるには、過去の失敗を繰り返さないことが重要です。

まず、前回の同棲で何が問題だったのか、二人でしっかり振り返ってください。

そのうえで、新たなルールを設定し、改善策を実行しましょう。

また、再同棲を始める前に、お互いの気持ちや将来のビジョンを確認することも大切です。

「また同じことになるのでは」という不安があるなら、カウンセリングを受けるのも一つの手。

過去の経験を活かして、より良い関係を築いていくことをオススメします!

まとめ

「同棲って何から始めればいいの?」という疑問を持っていた方も、この記事を読んで全体像が見えてきたのではないでしょうか。

同棲は、親への挨拶から物件探し、契約、引越し、各種手続きまで、やるべきことが数多くあります。

しかし、2〜3カ月前から計画的に準備を進めれば、スムーズに新生活をスタートできるでしょう。

初期費用は家賃の4〜6カ月分に加えて家具・家電・引越し費用が必要ですが、工夫次第で大幅に節約できます。

また、お金の管理や家事分担、生活リズムのすり合わせなど、事前にルールを決めておくことで、トラブルを未然に防げるはずです。

親への挨拶では、誠実な態度と具体的な計画を示すことが、理解を得る鍵となります。

そして同棲中に問題が起きたときは、放置せず早めに話し合い、柔軟に対応していくことが大切です。

同棲は二人の関係をより深める素晴らしい機会。

この記事で紹介したポイントを参考に、しっかり準備を整えて、理想の同棲生活を実現してみてください!