同棲ってこんなに大変?原因と解決法を徹底解説|家事・お金・生活リズムの乗り越え方

「同棲って思ってたより大変……」

そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか。

好きな人と一緒に住めば毎日幸せなはずなのに、実際は家事分担でイライラしたり、お金のことで揉めたり、一人の時間がなくてストレスが溜まったりと、想像以上に難しい問題が次々と出てきます。

この記事では、同棲が大変と言われる主な原因と、それらを解決するための具体的な方法をお伝えしていきます。また、どうしても解決できない場合の判断基準についても触れていくので、今の状況を改善するヒントが見つかるはずです!

同棲が大変と言われる主な原因5つ

同棲に悩んでいる多くのカップルが抱える問題は、実はパターンが決まっています。ここでは特に多い5つの原因を取り上げていきますので、当てはまるものがないかチェックしてみてください。

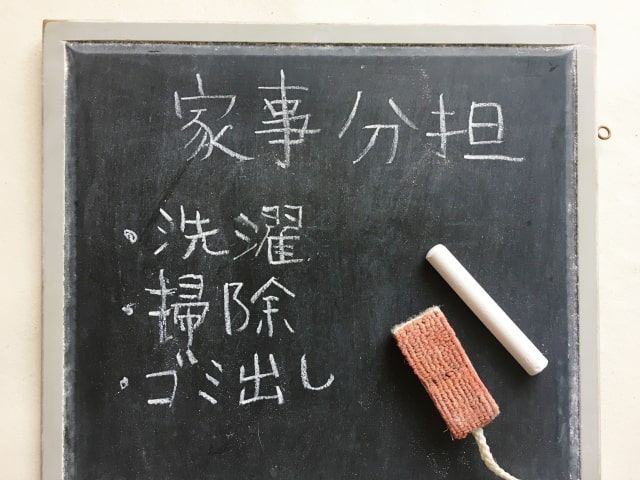

家事分担の不公平感

同棲で最も多いトラブルが、家事分担の不公平感です。

なぜなら、男女問わず「相手の方が楽をしている」と感じやすいからです。たとえば料理を担当している人は「毎日メニューを考えて買い物して作るのは大変なのに、相手は洗い物だけで済んでいる」と感じがちです。

一方で洗い物担当の人は「毎日汚れた食器を片付けるのは面倒なのに、料理は自分の好きなものを作れていいな」と思ってしまいます。

このように、お互いが「自分の方が負担が大きい」と感じてしまうため、家事分担は同棲の大きな壁になってしまうのです。

お金の使い方・管理方法の違い

次に多いのが、お金に関する価値観の相違です。

片方が節約志向なのに対してもう片方が浪費家だったり、家賃や光熱費の分担方法で揉めたりするケースが頻発しています。また、デートや外食の費用をどちらが負担するかも、同棲カップルの悩みどころです。

さらに厄介なのが、収入格差がある場合の負担割合について。収入の多い方が多く払うべきなのか、それとも平等に折半するべきなのか、明確な答えがないため話し合いが難航することも珍しくありません。

生活リズムや睡眠時間のズレ

朝型と夜型、早寝早起きと夜更かし——生活リズムの違いも同棲を大変にする要因の一つです。

相手の就寝時間に合わせて自分も早く寝ようとすると、逆に寝付けなくてストレスが溜まります。また、片方が夜遅くまで起きていると、電気やテレビの音で相手の睡眠を妨げてしまうことも。

特に仕事の都合で勤務時間が大きく異なる場合は、一緒に過ごせる時間も限られてしまうため、「同棲している意味があるのかな」と疑問に感じてしまうカップルも少なくありません。

一人時間がなくなるストレス

恋人といえども、時には一人になりたい瞬間があるものです。

しかし同じ家に住んでいると、常に相手の存在を感じてしまうため、完全にリラックスできない状態が続きます。友達との電話や趣味の時間を楽しみたくても、相手に気を遣ってしまい思うようにいかないことも。

また、実家にいた頃のように家族を気にせず自由に過ごせた感覚が恋しくなり、「一人暮らしの方が気楽だった」と感じてしまう人も多いのです。

結婚観や価値観のズレ

同棲を始める前はそれほど気にならなかった価値観の違いが、一緒に住むことで鮮明に見えてくることがあります。

たとえば結婚に対する温度感の違いです。「同棲は結婚の準備期間」と考えている人もいれば、「とりあえず一緒に住んでいるだけ」という人もいます。このギャップが大きいと、将来への不安や焦りが生まれてしまうのです。

その他にも、掃除や整理整頓に対する価値観、友人関係との距離感、休日の過ごし方など、日常生活の様々な場面で価値観のズレが表面化してきます。

ストレスを減らすために決めておきたい「7つのルール」

同棲のストレスを軽減するためには、事前にルールを決めておくことが重要です。曖昧なままにしておくと後でトラブルの原因となるため、最初にしっかりと話し合っておきましょう。

家事分担ルールを明確にする

家事は「気づいた人がやる」ではなく、明確に分担を決めることが大切です。

なぜなら「気づいた人がやる」システムでは、家事に敏感な人ばかりが負担を背負うことになってしまうからです。まずは料理・洗い物・洗濯・掃除・ゴミ出しなど、必要な家事をすべてリストアップしてみてください。

その上で、お互いの得意不得意や帰宅時間を考慮して分担を決めていきます。たとえば「料理は早く帰宅した方が担当、洗い物は料理をしなかった方が担当」というように、柔軟なルールを作ることも可能です。

また、週末には二人で大掃除をしたり、月に一度は分担を見直したりして、不満が溜まらないよう工夫していきましょう。

収入差に合わせた金銭管理ルール

お金の管理方法は、お互いの収入を正直に話し合うところから始めます。

収入に大きな差がある場合は、完全折半ではなく収入比率に応じた負担が公平です。たとえば手取り30万円と20万円のカップルなら、3:2の比率で家賃や生活費を分担するという方法があります。

一方で、収入差があっても「お互い同じ金額を負担したい」という考えのカップルもいます。この場合は、収入の少ない方の負担可能額を基準にして、家賃や生活水準を決めるとよいでしょう。

また、デート費用や外食費についても事前に取り決めておくと、後々の揉め事を防げます。

生活リズムと就寝起床の工夫

生活リズムが異なる場合は、お互いの睡眠時間を尊重する工夫が必要です。

たとえば夜型の人は、相手が寝た後はヘッドフォンを使ったり別の部屋で過ごしたりして、音や光で迷惑をかけないよう注意します。朝型の人も、相手がまだ寝ている時間帯は物音を立てないよう気を配りましょう。

また、どちらかが夜勤や不規則勤務の場合は、相手の勤務スケジュールを把握しておくことが大切です。休日だけでも生活リズムを合わせて、一緒に過ごせる時間を意識的に作っていきましょう。

完全に合わせる必要はありませんが、相手への思いやりを忘れずに生活することで、ストレスを大幅に軽減できます。

来客や友人を招く際のルール

友人を家に招く際のルールも、事前に決めておきたい重要なポイントです。

「事前に相談してから招く」「友人が来るときは相手に一声かける」など、最低限のマナーを決めておきましょう。また、異性の友人を招く場合の取り決めや、相手が留守のときに友人を招いてもよいかどうかも話し合っておく必要があります。

さらに、友人が泊まっていくときの対応や、頻度についても決めておくと安心です。一人暮らしのときは自由だった部分も、同棲では相手への配慮が必要になることを理解しておきましょう。

連絡・報告の頻度やタイミング

帰宅時間や外出の予定など、どの程度まで報告し合うかも大切なルールです。

束縛しすぎるのもよくありませんが、最低限の連絡は相手への思いやりでもあります。たとえば「いつもより2時間以上遅くなる場合は連絡する」「飲み会で終電を逃しそうなときは事前に知らせる」といった具合です。

また、休日の予定についても、「今度の土曜日は友達と映画を見に行く予定」のように、事前に共有しておくとお互いの予定を立てやすくなります。

ただし、毎日の細かい行動まで報告する必要はありませんので、適度なバランスを心がけてください。

一人時間を尊重する取り決め

同棲していても、お互いに一人の時間は必要です。

「毎週日曜日の午前中は一人の時間にする」「お互いが趣味に集中したいときは声をかけない」など、一人時間を確保するためのルールを作っておきましょう。

また、間取りが狭い場合は、時間を分けて使うという方法もあります。たとえば「19時から21時は相手の一人時間、21時からは一緒に過ごす時間」のように、時間で区切って空間をシェアするのです。

一人時間を取ることは決して相手を拒絶することではなく、お互いのリフレッシュのために必要な時間だということを理解し合うことが大切です。

同棲期間や結婚の見通しを共有

最後に、同棲の目的や期間についても話し合っておきましょう。

「2年後には結婚したい」「まずは1年間一緒に住んでみて様子を見る」など、お互いの考えを共有することで、将来への不安や焦りを軽減できます。

また、結婚観についても話し合っておくとよいでしょう。お互いの理想の結婚生活や、結婚後の働き方、子どもについての考えなど、将来に関わる重要な価値観を確認しておくのです。

必ずしも完全に一致する必要はありませんが、大きなズレがある場合は早めに対処法を考えていく必要があります。

家事やお金のトラブルを防ぐ具体的な工夫

ルールを決めても、実際の生活では予想していなかった問題が出てくることも多いものです。ここでは、特にトラブルになりやすい家事とお金について、具体的な解決策をご紹介していきます。

家事分担表やアプリを使った可視化

家事分担を成功させるコツは、お互いの貢献度を「見える化」することです。

冷蔵庫に家事分担表を貼ったり、スマートフォンのアプリを使ったりして、誰がいつどの家事をしたのかを記録してみてください。たとえば「Cozi」や「TimeTree」などのアプリなら、家事の担当者や完了状況を簡単に共有できます。

また、家事の負担度に点数をつける方法もおすすめです。料理は5点、洗い物は3点、掃除機かけは4点といった具合に、労力に応じて点数を決めておけば、より公平な分担が可能になります。

このような可視化を通じて、お互いがどれだけ家事に貢献しているかを客観的に把握できるため、不公平感を解消しやすくなるのです。

収入に応じた公平なお金の分担方法

お金の分担で揉めないためには、透明性のある分担方法を採用することが重要です。

最もポピュラーなのは、手取り収入の比率に応じて分担する方法です。たとえば手取り25万円と15万円のカップルの場合、家賃8万円を25:15=5:3の比率で分担し、一方が5万円、もう一方が3万円を負担します。

また、固定費(家賃・光熱費・通信費)と変動費(食費・雑費)を分けて考える方法もあります。固定費は収入比率で分担し、食費は完全折半にするといった具合です。

さらに、お互いが同じ金額を共通の生活費として出し合い、残りは各自の自由に使えるお金とする「定額拠出方式」も人気があります。

家計簿アプリや共同口座の活用法

お金の管理を効率化するためには、便利なツールを積極的に活用していきましょう。

家計簿アプリなら「マネーフォワード ME」や「Zaim」が二人で共有しやすく、レシートを撮影するだけで自動的に支出を記録できます。また、クレジットカードや銀行口座と連携すれば、手入力の手間も省けます。

共同口座を開設する場合は、生活費専用の口座として活用するのがおすすめです。毎月決まった金額をお互いが振り込み、家賃や光熱費、食費などはすべてその口座から支払います。

ただし、共同口座は将来的に解約が面倒になる可能性もあるため、本当に必要かどうかをよく検討してから開設してください。

無理なく続けられる節約とお金のルール化

同棲では、一人暮らしのときよりも節約効果が期待できるはずなのに、実際は支出が増えてしまうケースも珍しくありません。

そこで、無理のない範囲で節約ルールを決めておきましょう。たとえば「外食は月に4回まで」「コンビニでの買い物は控える」「電気代節約のため、誰もいない部屋の電気は必ず消す」といった具合です。

また、お互いの「自由に使えるお金」の上限を決めておくことも重要です。月3万円までは相談なしで自由に使ってよいが、それを超える場合は事前に話し合うといったルールがあると、家計管理がスムーズになります。

節約は継続できてこそ意味があるため、あまり厳しすぎるルールは設けずに、お互いが納得できる範囲で取り組んでいくことが大切です。

生活リズムや一人時間を確保する間取りと暮らし方のコツ

住環境の工夫次第で、同棲のストレスは大幅に軽減できます。ここでは間取り別の対策と、限られた空間を有効活用する方法をお伝えしていきます。

1K・1LDKでの同棲の工夫(狭い間取り対策)

狭い間取りでの同棲は確かに大変ですが、工夫次第で快適に過ごせます。

まず重要なのが、パーソナルスペースの確保です。1Kの場合は、パーティションやカーテンを使って空間を仕切り、それぞれの「個人コーナー」を作ってみてください。デスクや本棚で自然に仕切りを作る方法もあります。

また、時間をずらして空間を使い分けることも大切です。朝は片方がシャワーを浴びている間にもう片方が朝食の準備をしたり、夕方は片方が料理中にもう片方がリビングでくつろいだりといった具合です。

収納の工夫も欠かせません。ベッド下収納や壁面収納を活用して、できるだけ物を減らし、空間を広く使えるようにしていきましょう。

2DK・2LDKで空間を分けるメリット

部屋数に余裕がある場合は、それぞれが「自分の部屋」を持つことをおすすめします。

2DKなら一部屋ずつを個人の部屋とし、ダイニングキッチンを共有スペースにする方法があります。また2LDKの場合は、寝室を共有して二つの部屋を個人スペースにしたり、一部屋を寝室、もう一部屋を共同の作業部屋にしたりと、柔軟にアレンジできます。

個人の部屋があることで、一人時間を確保しやすくなり、趣味や仕事に集中する環境も整います。また、友達とのオンライン通話や、相手に気を遣わずにリラックスしたいときにも重宝するでしょう。

ただし、個人の部屋にこもりっぱなしになってしまうと、せっかくの同棲の意味が薄れてしまうため、共有時間も意識的に作ることが大切です。

一人時間を作るための家事・趣味の工夫

狭い住まいでも、時間の使い方を工夫すれば一人時間を確保できます。

たとえば片方が家事をしている時間を、もう片方の一人時間にするという方法があります。掃除機をかけている30分間は別の部屋で読書をしたり、料理を作っている1時間は散歩に出かけたりするのです。

また、趣味の時間をずらすことも効果的です。片方が朝にヨガやランニングをしている間に、もう片方はゆっくり朝食を取ったり身支度を整えたりします。夜も、片方がお風呂に入っている時間にもう片方がテレビを見るといった具合です。

外出を活用するのも一つの手です。図書館やカフェ、公園など、外の空間を一人時間の場所として活用すれば、家の中が狭くても十分にリフレッシュできるでしょう。

生活音や光のトラブルを減らす方法

音と光の問題は、同棲でよくあるストレス要因です。

音の対策としては、夜間はヘッドフォンやイヤフォンを活用し、相手の睡眠を妨げないよう配慮しましょう。また、ドライヤーや掃除機など大きな音が出る家電は、相手が起きている時間帯に使うよう心がけてください。

光の問題については、寝室とリビングが同じ空間の場合は間接照明を活用することをおすすめします。メインの電気を消して、手元だけを照らすスタンドライトを使えば、一方が眠っていても安心です。

さらに、アイマスクや耳栓を常備しておけば、多少の音や光があっても快適に眠れるため、お互いに気を遣いすぎずに済みます。

些細なことかもしれませんが、こうした配慮の積み重ねが、同棲生活を円滑にしていく秘訣なのです。

マンネリや気持ちのすれ違いを防ぐコミュニケーション習慣

同棲が長期間になると、お互いに慣れすぎてマンネリ化してしまったり、コミュニケーション不足ですれ違いが生じたりすることがあります。ここでは関係を良好に保つための習慣をご紹介していきます。

週1の「2人会議」で関係をリセット

定期的な話し合いの時間を設けることで、小さな不満が大きなトラブルになることを防げます。

毎週決まった日時に30分程度の「2人会議」を開き、1週間を振り返ってみてください。「今週良かったこと」「改善したいこと」「来週の予定」などを話し合うのです。

このとき重要なのは、批判ではなく建設的な提案を心がけることです。「あなたが洗い物をしてくれなくて困った」ではなく、「洗い物のタイミングについて、もう少し相談しながら決めていけたらいいな」といった具合に、解決策を含めて話し合いましょう。

また、感謝の気持ちを伝える時間も作ってください。「今週は美味しいご飯を作ってくれてありがとう」「仕事で疲れているのにゴミ出しをしてくれて助かった」など、相手の良い部分にも目を向けるのです。

小さなイベントや非日常を取り入れる方法

マンネリを防ぐためには、意識的に非日常の要素を取り入れることが大切です。

毎月「今月のチャレンジ」として、新しいことに2人で取り組んでみてください。新しいレストランに行く、一緒に料理教室に参加する、近所の観光地を訪れるなど、小さなことでも構いません。

また、季節のイベントを大切にするのも効果的です。お花見、花火大会、イルミネーション見学など、季節感のあるデートを計画してみましょう。同棲していると外出の頻度が減りがちですが、定期的な外出は関係のマンネリ化を防いでくれます。

家の中でも工夫次第で特別感を演出できます。月に一度は少し豪華な食材を使って手料理を作ったり、部屋の模様替えをしたり、映画鑑賞会を開いたりして、日常に変化をつけていきましょう。

感謝や思いやりを言葉にする習慣づけ

長く一緒にいると、相手への感謝を当たり前に感じてしまい、言葉にすることを忘れがちです。

しかし、感謝の言葉は関係を良好に保つための最も効果的な方法の一つです。「ありがとう」「お疲れさま」「助かった」といった簡単な言葉でも、毎日積み重ねることで相手に愛情が伝わります。

また、相手の変化に気づいて褒めることも大切です。「今日の髪型素敵だね」「最近料理が上手になったね」「仕事頑張ってるのが伝わってくるよ」など、相手の努力や魅力を言葉にしてください。

逆に、不満があるときも感情的にならず、冷静に気持ちを伝える習慣をつけましょう。「最近疲れてるから、少し家事を手伝ってもらえると嬉しい」といった具合に、具体的で前向きなお願いの仕方を心がけることが重要です。

喧嘩したときの冷却期間と仲直りの仕方

どんなに仲の良いカップルでも、同棲していれば喧嘩は避けられません。

喧嘩をしたときは、まず感情的になっている状態を落ち着かせることが大切です。「今は頭に血が上っているから、30分後に話し合おう」といった具合に、一旦時間を置いてから話し合いの場を設けましょう。

仲直りの際は、相手を責めるのではなく自分の気持ちを伝えることに重点を置いてください。「あなたが悪い」ではなく「私はこういう風に感じた」「こうしてもらえると嬉しい」といった伝え方をするのです。

また、喧嘩の原因となった根本的な問題についても話し合い、同じことが起こらないような対策を一緒に考えていきましょう。喧嘩は関係を深めるチャンスでもあるため、お互いの価値観や気持ちを理解し合う機会として活用することが大切です。

同棲を続けるか解消するか迷ったときの判断基準と手続き

努力しても改善されない問題が続く場合は、同棲の継続について真剣に考える必要があります。ここでは判断のポイントと、もし解消を決意した場合の手続きについてお伝えしていきます。

同棲を続けるべきか見極めるポイント

同棲を続けるかどうかの判断は、感情だけでなく冷静な分析も必要です。

まず重要なのは、現在の問題が解決可能かどうかです。家事分担やお金の管理方法などは、話し合いとルール作りで改善できる可能性が高いでしょう。しかし、根本的な価値観の違いや将来に対する考え方のズレは、簡単には解決できません。

次に、お互いに改善への意欲があるかどうかも大切な判断基準です。片方だけが努力していて、もう片方が無関心な状態では、関係の改善は期待できません。

また、同棲の目的が達成されているかどうかも考えてみてください。結婚を前提とした同棲だったのに、相手に結婚の意志がないことが明らかになった場合などは、継続の意味を問い直す必要があります。

最終的には「この人と将来を歩んでいきたいか」という根本的な気持ちが判断の基準となるでしょう。

別れる決断をしたときのやることリスト

同棲解消を決意した場合は、感情的にならず計画的に進めることが重要です。

まず住居の問題を整理しましょう。賃貸契約の名義人や保証人、退去時の立ち会いなどについて確認が必要です。どちらか一方が住み続ける場合は、契約の名義変更手続きも必要になります。

次に、家具や家電の分配を話し合ってください。購入時のレシートがあれば、誰がいくら負担したかが明確になります。高額なものについては、買い取る形で金銭的な調整をすることも検討しましょう。

共同で管理していたお金がある場合は、残高を確認して公平に分配します。光熱費や通信費の未払い分、敷金や礼金の返還についても、事前に話し合いで決めておくことが大切です。

また、お互いの私物の整理も重要です。相手の物と自分の物が混在している場合は、時間をかけて丁寧に分けていきましょう。後でトラブルにならないよう、お互いが納得できる形で進めていくことが求められます。

解消にかかる費用や契約関係の整理

同棲解消には予想以上に費用がかかる場合があるため、事前に把握しておきましょう。

まず引っ越し費用です。業者に依頼する場合は5万円から15万円程度、自分たちで行う場合でもトラックのレンタル代や梱包材の費用が必要になります。

新居の初期費用も考慮が必要です。敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料など、家賃の4〜6ヶ月分程度の費用がかかるのが一般的です。

また、現在の住居の退去費用も発生します。クリーニング代や修繕費、場合によっては原状回復費用なども必要になるため、不動産会社や大家さんと事前に相談しておきましょう。

共同で契約していた各種サービス(インターネット、電気・ガス・水道など)の名義変更や解約手続きも忘れずに行ってください。

相手に伝えるときの注意点

同棲解消の意志を相手に伝える際は、感情的にならず冷静に話し合うことが重要です。

まず、なぜ解消を決意したのかを具体的に説明しましょう。ただし、相手を一方的に責めるような言い方は避け、「自分はこう感じている」という伝え方を心がけてください。

また、解消の時期についても現実的なスケジュールを提案することが大切です。「今すぐ出て行って」では相手も困ってしまうため、最低でも1〜2ヶ月程度の猶予を設けましょう。

話し合いは一度で終わらない可能性が高いため、複数回に分けて段階的に進めることをおすすめします。最初は解消の意志を伝え、次回は具体的な手続きについて、その次は費用分担についてといった具合です。

最後に、お互いが納得できる形で解消できるよう、相手の気持ちにも配慮することを忘れないでください。感情的な対立は避け、大人として責任を持って対処していくことが大切です。

まとめ

同棲が大変だと感じる主な原因は、家事分担の不公平感、お金の管理方法の違い、生活リズムのズレ、一人時間の不足、価値観の相違といった5つのポイントに集約されます。

しかし、これらの問題は事前のルール作りと日々の工夫によって、多くの場合解決可能です。

まずは7つの基本ルール(家事分担・金銭管理・生活リズム・来客・連絡・一人時間・将来の見通し)を話し合いで決め、家事分担表や家計簿アプリなどのツールを活用して可視化していきましょう。

また、住環境の工夫や定期的なコミュニケーションを通じて、お互いのストレスを軽減し、関係のマンネリ化を防ぐことも重要です。

もし努力しても改善されない根本的な問題がある場合は、同棲の継続について冷静に判断し、必要であれば計画的な解消も選択肢の一つとして考えてみてください。

同棲は確かに大変な面もありますが、お互いの努力と思いやりがあれば、より深い絆を築く素晴らしい体験にもなり得ます。今抱えている問題を一つずつ解決していき、理想の同棲生活を実現していきましょう!